「使っている洗濯機の調子がおかしい。故障かな?」「そろそろ洗濯機を買い替えるべきなのかな?」

洗濯機は日常生活において必要不可欠なものであり、突然壊れてしまうのは困りますよね。

そこで本記事では、洗濯機の寿命や故障の前兆、修理と買い替え、対処方法などについて解説します。

洗濯機を買い替えるべきかどうかを検討している方には有益となる情報ばかりなので、ぜひご覧ください。

ドラム式洗濯機と全自動洗濯機の寿命は?何年持つ?

一般的な家電の寿命は10年程度といわれますが、そのうち洗濯機の寿命はどのくらいなのでしょうか?

ここでは「平均使用年数」「メーカー部品保有年数」「耐用年数」の3点から解説します。

平均使用年数は約10年

内閣府の統計によると、2024年3月時点における洗濯機の平均使用年数は10.9年となっており、このうち全体の7~8割が「故障」による買い替えをおこなっています。

つまり、洗濯機は「製造から約10年を経過すると故障しやすい」ということがわかります。

ただし、これはあくまで統計上の数値であり、日ごろの使い方や手入れの頻度によって当然ながら寿命は変わってきます。

とくにドラム式洗濯機の場合は乾燥機能の向上によって内部の構造が複雑化しており、手入れを怠ると故障が起こりやすくなります。したがって縦型洗濯機と比較すると、さらに使用期間が短くなる傾向にあります。

メーカー部品保有年数は6年

一部の製品では、故障時に製品を修理できるようにするために補修用の部品を一定期間保有することが定められています。この期間は各メーカーごとに異なりますが、多くの場合「該当モデルが製造終了してから6年」とされています。

そのため、お手元の洗濯機が製造終了して6年を超えている場合、修理時のパーツの取り寄せに苦労したり、そもそも修理できないなどの可能性があります。

確実に長く使いたい場合は壊れていなくても6年を迎えたタイミングで洗濯機の点検をおこない、部品の交換などを検討しましょう。

参考:別表3 補修用性能部品表示対象品目と保有期間│公益社団法人 全国家電電気製品公正取引協議会

耐用年数は6年

国税庁では、時間の経過によって価値が減少する「減価償却」という観点から各品目の耐用年数を決定しています。このうち、洗濯機の耐用年数は6年とされています。

したがって、上記の考え方では「使用してから6年を超える洗濯機は故障しやすい」ということになり、日ごろから使用時に異常がないかを気にする必要があります。

また、洗濯機の場合は長期使用製品安全表示制度によって洗濯機を安全に使える期間を表す「設計上の標準使用期間」の設定が義務付けられています。

そのため、洗濯機の本体に貼られている「設計上の標準使用期間」が書かれたシールを確認し、この値を寿命の目安として考えるのもよいでしょう。なお、ほとんどのメーカーは洗濯機の「設計上の標準使用期間」を6~7年に設定しています。

参考:消費生活用製品安全法 設計標準使用期間の標準的な使用条件(概要)│一般社団法人 日本電機工業会

洗濯機の寿命かも?9つの壊れる前兆

上記では洗濯機の一般的な寿命についてご紹介しましたが、実際にはその期間を迎える前に使用できなくなってしまうこともあります。

では、どのようにして洗濯機が故障する際の前兆を見つければよいのでしょうか?ここからは9つの前兆を紹介していきますので、違和感を感じた際の参考にしてみてください。(「洗濯機が壊れたときの対処法」の記事もあわせてご覧ください)

何度もエラーが表示される

洗濯機の残り時間を表示する電光掲示板に、いつもと違う文字列が表示されていませんか?

それは、洗濯機に起こったエラーをケースごとに設定された英数字の組み合わせで表現しています。

たとえば、パナソニックのドラム式洗濯機および全自動洗濯機のエラー例「U**」(洗濯機の異常)や「H**」(洗濯機の故障)のように表示されます。具体的な例としては以下のものがあります。

| 種類 | エラーコード | 症状 | 原因 |

|---|---|---|---|

| ドラム式洗濯機 | U14 | 規定時間内に必要量の給水ができない |

|

| H35 | ドラムのベルト部の異常 |

|

|

| 全自動洗濯機 | U13 | 脱水ができない |

|

| U19 | 脱水時の排水が悪くモーターに負荷がかかっている |

|

※上記はパナソニック公式HPより引用

上記のように、エラーコードの種類によって自力での対処が可能なものとメーカーによる点検や修理が必要なものでがあります。なお、表示された文字列の意味については洗濯機の取扱説明書や公式HPから詳しく確認できます。

不自然な音が聞こえる

洗濯機の運転中にいつもと違う音がする場合も、故障の前兆である可能性が高いです。

たとえば、故障の可能性がある音と原因は次のようなものがあります。

| 音の種類 | 異音の原因 |

|---|---|

| 「ガリガリ」 | 異物が洗濯槽に落ちている、経年劣化によるモーター部の故障 |

| 「カラカラ」 | 洗濯槽内にボタンや金具などの固いものが落ちている、パルセーターと歯車のかみ合わせが悪い |

| 「キュルキュル」 | 経年劣化による底面のベルトのすり減りや緩み |

| 「ギーギー」 | 小さな異物(ヘアピンなど)の混入、モーター部や軸受け部の故障 |

| 「カタカタ」「ガタガタ」 | 洗濯物の詰め込みすぎ、洗濯物の片寄り、モーターの異常 |

なかには清浄が必要なケースもあるため、自分で判断が難しい場合はメーカーや近くの家電量販店に相談をしてみましょう。

なお、乾燥機能による運転時の音に関しては衣類の状態やファンの回転数に応じて途中で音が変わることもあります。

不自然なにおいがする

洗濯機から異様なにおいがする場合も故障のおそれがあるため、注意が必要です。

異様なにおいがする原因は「清掃不足によるにおい」と「摩擦によるにおい」の2パターンが考えられます。

異臭が主にカビ臭い場合は清掃不足が原因であるため、適切に手入れをおこなえば問題ありません。ただし、この状態を放置すると洗濯した衣服に汚れが付いたり、肌荒れなどを引き起こす可能性があります。洗濯槽用のクリーナーやオキシクリーンなどを活用して、定期的に清掃しましょう。

一方、異臭が焦げ臭い場合は洗濯機内部に異物が挟まり、駆動部分で摩擦を起こしている場合があります。そのまま放置をしてしまうと洗濯機内部の部品が劣化して故障してしまうため、目視による内部の確認やメーカーへの修理依頼をおこないましょう。

脱水ができない

脱水時にすすぎ運転へ戻ってしまったり、すすぎの後に脱水しきれなかったりした場合は、まず以下のことを確認してください。

- 洗濯槽に汚れが溜まっていないか

- 排水溝内に衣類が溜まっていないか

- 排水ホースに糸くずなどが詰まっていないか

- エラー表示が出ていないか

これらについては大抵の場合、洗濯槽を専用洗剤で洗ったり、詰まりを取り除いたりすると改善します。

一方、もともと問題がなかった場合や対策を施しても改善しなかった場合は洗濯機の故障の可能性があります。

洗濯機は寿命が近くなると、脱水モーターや排水モーターの経年劣化にともない脱水能力が大きく低下します。もし故障が見受けられた場合は上記部品の修理が必要となるため、メーカーや近くの家電量販店で修理を依頼するか、洗濯機の買い替えをおこなう必要があります。

給水ができない

洗濯機の運転時に給水されない場合は、以下のことを確認しましょう。

- 水栓がしっかり開いているか

- 給水弁フィルターに汚れがたまっていないか

- ホースなどから水漏れしていないか

- 緊急止水弁が作動していないか

これらについても脱水時と同様、汚れや詰まりを取り除いたり、製品を交換したりすると改善します。たとえば汚れがたまってしまうと水圧が十分でない状態になり、給水ができないこともあります。このように水圧が弱いと感じたときは、給水弁についているフィルターを確認しましょう。

また、水栓に給水ホースが外れてしまった際に自動で給水を止める「緊急止水弁」を備えている場合があります。もし給水ホースが正常につながっていても給水されないときは緊急止水弁が破損している可能性もあり、とくに壁に埋め込まれた水栓の場合は壁内の配管から修理をしなければならない場合もあります。

水漏れが発生する

先述の脱水時または給水時の問題を踏まえ、まずは排水・給水ホースの破損や水栓の開閉についてを確認して水漏れが起こっていないかを確認しましょう。もし問題が確認できた場合は、給水用の蛇口やジョイント部分を掃除したり、ホースの交換をしたりすれば簡単に直せます。

また、パッキンの劣化や洗濯槽内の清掃不足による水漏れの場合も自身での対応ができます。ただし、マンションやアパートなどの集合住宅の場合は下の階に浸水する可能性があるため、トラブルに発展する前に早めの対処をしましょう。

それでも問題が起こる場合は、たとえば経年劣化による洗濯槽に穴やひび割れといった外から見てわからない部分の破損が考えられます。また、洗濯機の下から水が漏れている場合はメーカーや業者に連絡して修理や原因の確認が必要です。

水漏れの状態からどのパターンに該当するかを見極め、修理を依頼するか検討しましょう。

乾燥ができなくなった

乾燥機付洗濯機の乾燥機能を使って洗濯物がうまく乾かない場合は、衣類の入れすぎが原因である可能性が高いです。

まず前提として「洗濯容量」と「乾燥容量」はそれぞれ異なります。そのため、本体に貼付されているシールや取扱説明書に記載されている乾燥容量を確認し、一度に乾燥させる量を減らすことを意識しましょう。

また、乾燥フィルターが汚れている場合も乾燥効率が落ちます。そのため、専用の洗剤で洗濯槽を掃除し、乾燥フィルターの汚れを取り除きましょう。

それでも乾燥機能が正常にはたらかない場合は、洗濯機に備わるヒーターやヒーターポンプなどの部品自体が破損している可能性があります。この場合は修理が難しいことが多いため、洗濯機の買い替えを検討しましょう。

なお不具合品の例として、「ノジマの検品では乾燥直後の温度が40度以下であるものはジャンク品扱い」が挙げられます。

電源が入らない

洗濯機の電源が入らない場合は、コンセントに電源プラグが入っているかを確認しましょう。

もし正常に接続されていても電源が入らない場合は、次のことが考えられます。

- 電源コードの差し込みで接触不良が起きている

- コンセント内部で接触不良が起きている

- 本体のスイッチが入っていない

- 本体の故障

コンセント内部の差し込みでの接触不良が疑われる場合は、同じコンセントでドライヤーなどの別の家電を使ってみましょう。もし正常に作動するのであれば、本体の故障が考えられます。

本体の故障の場合は専門知識が必要な場合があるため、メーカーや業者へ修理を依頼しましょう。ただし、洗濯機を修理に出している間は洗濯ができなくなってしまうため、買い替えを検討することも一つの手です。そのときの状況に合わせて、適切な選択をしましょう。

電源コードがとても熱い

電源コードが異常に熱くなる場合は、差し込んでいるコンセントの定格容量をオーバーしている可能性があります。

1つのコンセントへ流せるアンペア数は決まっており、この数値を超えた状態で使用をすると過剰に電流が流れてしまって発熱を起こします。また、常にコンセントへ差しっぱなしにしている場合、その間も電力が供給されるために電源コードやコンセントへ大きな負荷がかかります。

このような状態を放置していると発火の恐れがあり、最悪の場合は火災の原因となってしまいます。就寝前や外出時などでは、定期的に電源プラグを外しておくとよいでしょう。

洗濯機を長持ちさせる3つのポイント

ここまで洗濯機の故障の前兆について解説しましたが、実際に「せっかく洗濯機を購入したのに、朝突然動かなくなった!」なんてことがあったら困りますよね。

そこで、洗濯機を長持ちさせるためにしておくべき3つの方法をご紹介します。

定期的なメンテナンスをおこなう

まず1つめのポイントは、定期的なメンテナンスをおこなうことです。

日常的にメンテナンスをおこなっていると、小さな汚れや詰まり、部品の損傷などの些細な変化に気付くことができます。そのため、日ごろから目視による洗濯機の外見や動作を確認しておくだけでも、いつもと違う「異常」を早期に発見できます。

なお、購入してからしばらく経っている洗濯機の場合は、自身のメンテナンスに加えて専門業者による確認も併用するとよいでしょう。

洗濯物の量を入れすぎない

2つめのポイントは、洗濯物の量を入れすぎないことです。

洗濯槽に入れる衣服が多くなることは「繊維質のものが洗濯槽内に多く入ること」を意味します。そのため、多量に発生した糸くずによる詰まりや洗濯物の片寄りが生じやすくなり、洗濯機の故障を発生させる原因となります。

少々手間はかかりますが、洗濯物の量が多い場合はなるべく回数を増やし適切な量の洗濯をおこなうことが長持ちのコツです。

洗剤は適量で正しい用法用法で使う

3つめのポイントは、用法用量を守って適切に洗剤を使うことです。

たとえば「洗濯物が異常に汚れている」「異様なにおいが気になる」という理由で規定量よりも洗剤を多く入れてしまうと、洗濯層内部に洗剤が残って故障につながる可能性があります。さらに衣類へ過剰に洗剤が付着するため衣類同士が滑りやすくなり、結果的に汚れも落ちにくくなってしまいます。

また、洗濯機をオキシクリーンで掃除する「オキシ漬け」という方法も、場合によって故障の原因となることがあります。具体的には、浴槽内で大量に発生した泡が逆流する、溶け残りによって排水管などが詰まってしまうといったことで故障につながります。加えて、ドラム式洗濯機の場合は水が接する部分以外は洗浄効果が得られません。

そのため、洗濯機を長持ちさせつつ洗浄力も維持したいのであれば、洗剤の使い方にも気を付ける必要があります。

修理か買い替えの判断方法

では、もし洗濯機が故障してしまったら「修理」と「買い替え」のどちらを選ぶべきなのでしょうか?

ここでは、洗濯機の状況を踏まえた判断の目安について解説します。

メーカー保有期間以内なら修理する

まず、現在所持している洗濯機が製造から何年経過しているかを確認しましょう。

お手元の洗濯機について、現時点で「メーカーの保証期間内」または「部品保有期間内」にあたる場合は修理を検討するとよいでしょう。この場合、新しい洗濯機へ買い替えるよりも費用が安く済むことがほとんどです。

一方、経過年数が上記の期間を超えてしまっているのであれば買い替えるようにしましょう。とくに部品保有期間外である場合はメーカー側に修理用部品のストックがないことが多く、洗濯機の修理自体ができない可能性が高いために早めの相談が必要となります。

修理費用が高い場合は最新機種に買い替え

次に、洗濯機を修理すると仮定した場合にかかる費用を見積もっておきましょう。

近年は省エネ性能に優れたモデルが増えており、昔の洗濯機と比較して電気代や水道代を大幅に節約できます。そのため、修理費用が安く抑えられそうであれば修理を依頼しても問題ありませんが、新品の購入費用に近い程度の修理費用がかかってしまいそうであれば買い替えのほうがおすすめです。

また、購入してから相当の年数が経っている洗濯機の場合は何回も修理が必要となるため、トータルの費用を考えると結果的に新品を買ったほうが安い場合もあります。

壊れた洗濯機の3つの処分方法

では洗濯機の買い替えを検討している場合、古い洗濯機はどのように処分すればよいのでしょうか?

ここでは主流となっている3つの方法を紹介します。(「引っ越し時に洗濯機はどう処分する?」の記事もあわせてご覧ください)

販売店に引き取りを依頼

1つめは、販売店(洗濯機を購入した家電量販店)に引き取りを依頼する方法です。

家電リサイクル法によって洗濯機は「リサイクル家電」と位置づけられており、“古い洗濯機を購入した販売店”と“新しい洗濯機を購入しようとする販売店”の両方に廃棄する洗濯機の回収義務があります。

そのため、新しい洗濯機を購入するのであれば、洗濯機を家まで運んでもらった際に古い洗濯機を同時に引き取ってもらうのが最も簡単な方法です。ただし、店ごとにリサイクル費用(リサイクル料金+収集運搬費)がかかります。

なお、ノジマが業務提携をしている「下取りチェッカー」ではWEBやLINEから型番ごとの下取り査定額を簡単に調べられるサービスとなっており、洗濯機をお得に買い替えたいのであればおすすめです。

リサイクルショップに依頼

2つめは、リサイクルショップに依頼する方法です。

この方法では、中古市場において洗濯機に価値があった場合にはじめて買取となります。つまり、洗濯機の状態が良好である場合は買取になる可能性があることや、他にも手放したいものがある方はおすすめです。

一方で、製造から10年以上経過しているものや故障がみられるものについては別途リサイクル費用がかかることもあります。

自分で指定引取所まで持ち込む方法

3つめは、自分で洗濯機を運んで指定引取所まで持ち込む方法です。

一般的な家電と異なり、先述のリサイクル家電については法律により「粗大ごみ」などで捨てることができず、自治体での回収による処分方法が利用できません。

したがって、自治体が指定する回収場所に自力で持ち込まなければなりません。その際、郵便局などでリサイクル券を事前に購入し、洗濯機本体に貼付する必要があります。

なお、自力での運搬が難しい場合は自治体指定の回収業者に依頼し、運搬費を追加で支払うことで洗濯機を回収してもらうこともできます。

洗濯機の寿命は6~10年!早めの買い替えがお得!

ここまで、洗濯機の寿命や故障の前兆、修理と買い替え、対処方法などについて解説しました。以下内容をまとめます。

- 洗濯機の寿命は「平均使用年数では約10年」「部品保有年数では約6年」「耐用年数では約6年」

- 主な故障の前兆は、エラー表示、異音、異臭、脱水・給水・乾燥ができない、水漏れの発生、電源が入らない、電源コードが異常に熱くなる など

- 長持ちのポイントは、定期的なメンテナンスをおこなう、洗濯物の量を入れすぎない、洗剤は用法用量を守って使用する の3つ

- 「メーカーの保証期間内」または「部品保有期間内」であれば修理がおすすめ

- 修理費用が高い場合は最新機種に買い替えるのがおすすめ

- 洗濯機の処分方法は「販売店に引き取りを依頼」「リサイクルショップに引き取りを依頼」「自分で指定引き取り所まで持ち込む」の3つ

- お得に洗濯機を売りたいなら「出張買取のアシスト」がおすすめ

洗濯機の正しい使い方や故障の前兆を理解して、寿命が近づいたら早めに買い替えることでお得になる可能性があります。

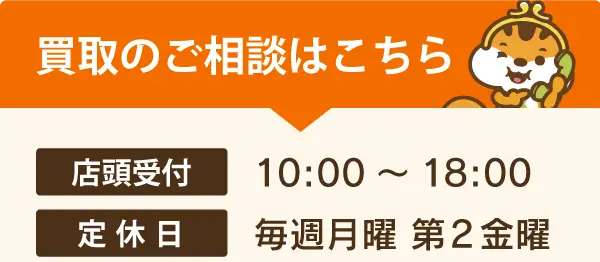

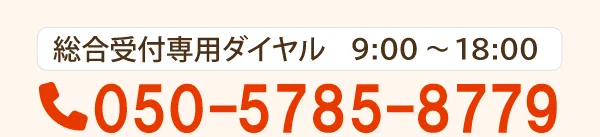

出張買取のアシストでは、家電をはじめとした多くのジャンルの買取に対応しております。

LINEやWEBより簡単に無料査定がおこなえるため、ぜひお気軽に利用してみてください。

洗濯機の下取りについてもう少し詳しく知りたい方は、「洗濯機の下取り価格を大手8社で比較!」の記事もぜひご覧ください。

監修者コメント

未来が見えるね研究所 代表 小山英斗様にご監修いただきました。

故障して使えなくなってしまうと生活にも支障をきたします。買い替えるにもそれなりにお金がかかるものですから、いざという時に買い替えのためのお金に困らないよう、家電寿命を考えて買い替えのためのお金を毎月積み立てておくのもお勧めです。